世界海洋的交通性在相当长的历史时期里都没有今天这么良好。历史的动力一直来自内陆的地理气候变化。海洋更多时候是一道恐怖的隔离带。大航海之后,历史动力才通过海洋传播到

世界

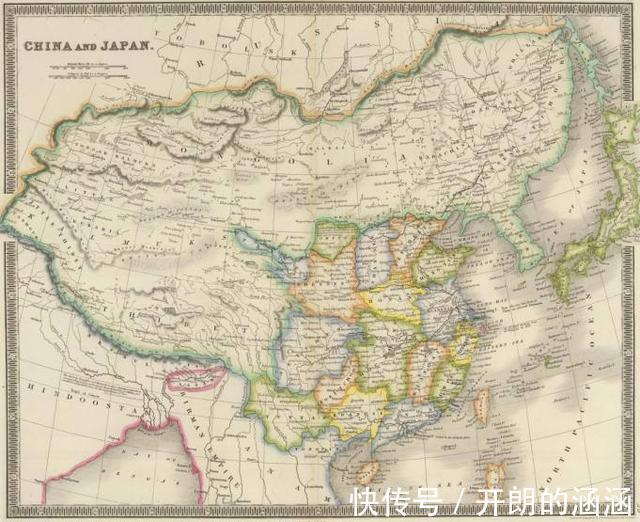

海洋的交通性在相当长的历史时期里都没有今天这么良好。历史的动力一直来自内陆的地理气候变化。海洋更多时候是一道恐怖的隔离带。大航海之后,历史动力才通过海洋传播到世界各地。欧洲某地的继承权争夺、教义冲突,都可能被船舶带到东方,有时甚至掀起滔天巨浪。但这段时期其实并不长,到现在也只有500多年而已,在历史长河中只是一个插曲而已。

海洋对陆地的控制方式:外科手术式的精密操作

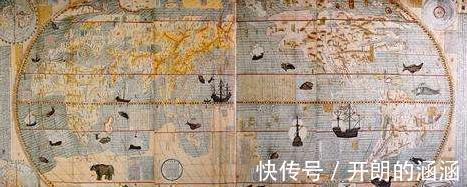

海洋的天然连通性,对陆地形成无所不在的包围。大航海以来,凭借船舶的机动性、新式的集中火力,一小股海盗都足以拖垮一个陆上强权。当船舶的机动性和火力足够强大时,海洋就对陆地形成了统治权。这种方式与草原游牧对定居带的统治有一定的相似性,但格局完全不同。

因为海洋天然就是“世界性”的,任何一块具体的陆地,都只是一个局部。“世界性”的海洋依靠其交通优势,获得了远远超过陆地的贸易效率,从而把每一小块陆地经济整体地吸纳到它的“世界”之中。从大航海以来到今天的500年,都是如此权力。

大航海

海洋也有它固有的方式,最大的特点是:海洋对陆地没有“占有”兴趣。就像遥远的潮汐力带领海浪击打岩石、沙滩,总是阵痛性的、周期性的,这股力量终究会回到海洋深处,陆地依然坚挺如碣石。但海洋对陆地有极大的“控制”兴趣:它要把一块陆地变成港口,把其他内陆定居点变成港口的附属物。所以,海洋对内陆的统治方式,是逐步定点吞噬,依托水体的连通性,占据陆地要塞,切断陆地人的种种原始联系、大地情结,系统的嘲笑和亵渎其陆地权力崇拜,等等。最重要的是,海洋带给陆地人一种“世界性”认知:一座山、一条河并没有陆地人想象的那么重要,它只是一个“地方性的”东西,没有全局意义,在其外、其上还存在一个普遍联系的“世界”。

港口

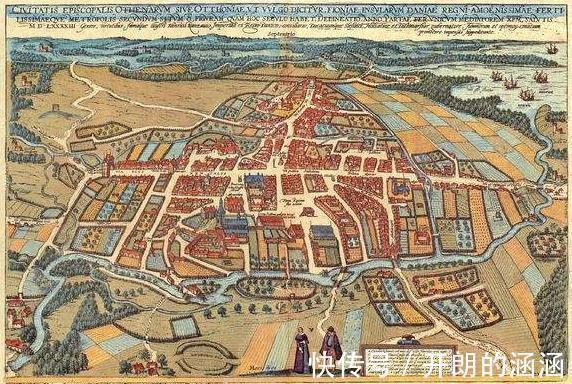

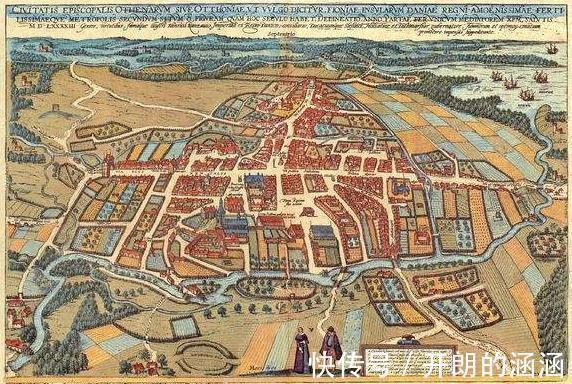

这种控制方式非常精密、巧妙,讲究攻心为上、攻城为下,并不像陆地游牧力量那么暴力。所以陆地人很容易放弃一切,果断投身到港口码头的生活方式中去,一个乡下武士,不惜在京都做一个下层市民;一个乡土良妇,也不惜在港口做娼妓度日。“出走”、“远方”、“自由”,这些关键词占据了陆地人的人生。

汉萨同盟的港口城市

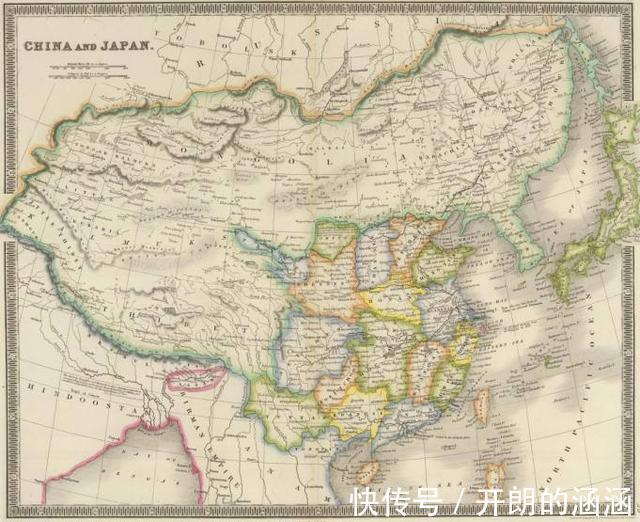

陆地的反抗并非没有力量,但海洋的纵深太广阔了。望洋兴叹之下,陆地强权往往只能采取最极端的办法:设立隔离带。“岸防思想”就是陆地强权500年来最普遍的策略,通过反向包围海洋势力的那些触角据点,将海洋力量隔绝在陆地之外,到这种方式的成本极其高昂,而且效果并不好。同样的,海洋对陆地广阔的纵深也不是没有恐惧,所以它注重“关键地带/边缘地带”的控制,它对占据全部陆地没有信心,但对“控制关键地带”的能力非常有把握。

19世纪后期的东亚

陆地的传统方式:在交通线上建立定居点、或者建立超级强权

一批货物从拜占庭运输到洛阳,其间要经历无数个大大小小的关卡,经历多次盗匪袭击,交通成本高的不可想象。所以奢侈品和人口之外的商品,基本无利可图。长期以来,陆地人找到了两种方式来降低交通成本,一种方式是将定居点连接起来、形成网点路线;一种方式是依靠超级强权,一次性降低成本。

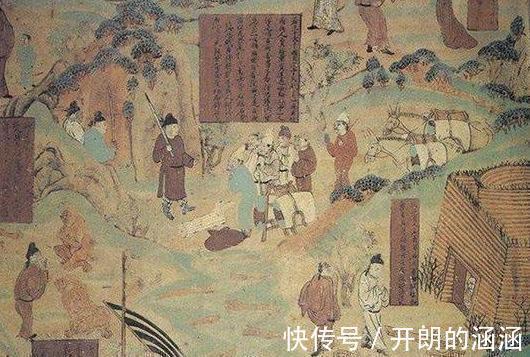

从内亚通向欧洲、东亚、南亚的交通线上,曾经分布过月氏人、粟特人,他们在沿线每个重要点位都有定居点,通过与当地领主的长期合作,他们成了交通线上的中转人,这些网点通过他们的亲属关系、团体关系而相互连接,既有安全保障,又降低了费用。这是历史上陆地贸易的常态,极其古老而高效。陆地上第一次形成“世界性”认知,应该始于蒙古人。它的官方交通路线,用暴力排除了那些地方性领主,一次性的降低了交通成本。

胡商遇盗图

问题是,陆地上太复杂,肃清陆地比肃清海洋难上万倍,汉唐、突厥、波斯、蒙古,总是很快就丧失控制力,官方交通路线总是周期性地被地方领主分割占有。在世界历史转折的那段时间里,情形就是如此。帖木儿帝国分崩离析,被几个地方性权力分割占据,它的官方驿道、集散市场、通行文件尽皆失效,丝绸之路不再带来世界性的讯息,逐步降格为无足轻重的地方性市场,原来的国际性陆上都会,也在数十年间退化成普通的农贸集市。陆上贸易萧条凋敝的速度极快,在张居正的书信里,俺答汗连铁锅没有了,遑论乌兹别克的精锐铁器?而与此同时,地中海那些港口力量却开始了世界征途,最终对陆地形成“离岸控制”。

文章来源:《世界历史》 网址: http://www.sjlszzs.cn/zonghexinwen/2022/0125/1055.html