- · 《世界历史》期刊栏目设[01/26]

- · 世界历史版面费是多少[01/26]

- · 《世界历史》投稿方式[01/26]

以更计航程、铅锤测海深……郑和们在开放中技

作者:网站采编关键词:

摘要:*“过洋牵星” 术 · 水深测量传入中形成标准化 讲座由解扬(上排右二)主持,李鸣飞(上排右一)、罗玮以及何国卫(二排左一)参加与谈(图自中国社会科学院古代史研究所微信公

*“过洋牵星”术·水深测量传入中形成标准化

讲座由解扬(上排右二)主持,李鸣飞(上排右一)、罗玮以及何国卫(二排左一)参加与谈(图自中国社会科学院古代史研究所微信公众号)

李鸣飞指出,中亚的察合台汗国与窝阔台汗国阻断了陆上元朝与伊儿汗国的外交往来,导致元朝选择水路的长距离航行

除了以“更”作为计量单位,水深的测量也源自中外交流。有关测深铅锤使用最早出现于北宋出使高句丽的使臣的记载,通过绳子栓一个底部凹陷填满动物油脂的铅锤投入水中,通过粘起的海底泥沙测得航行到了哪一海域。据陈晓珊查证,从公元前开始,测深铅锤在古代地中海被频繁使用,并最终从印度洋传入中国。而在测深铅锤之前,中国普遍使用的是长竹竿,竹竿的长度限制显而易见,绳子的长度所能探测的海域使得航行能到达更深更远一些的海域。

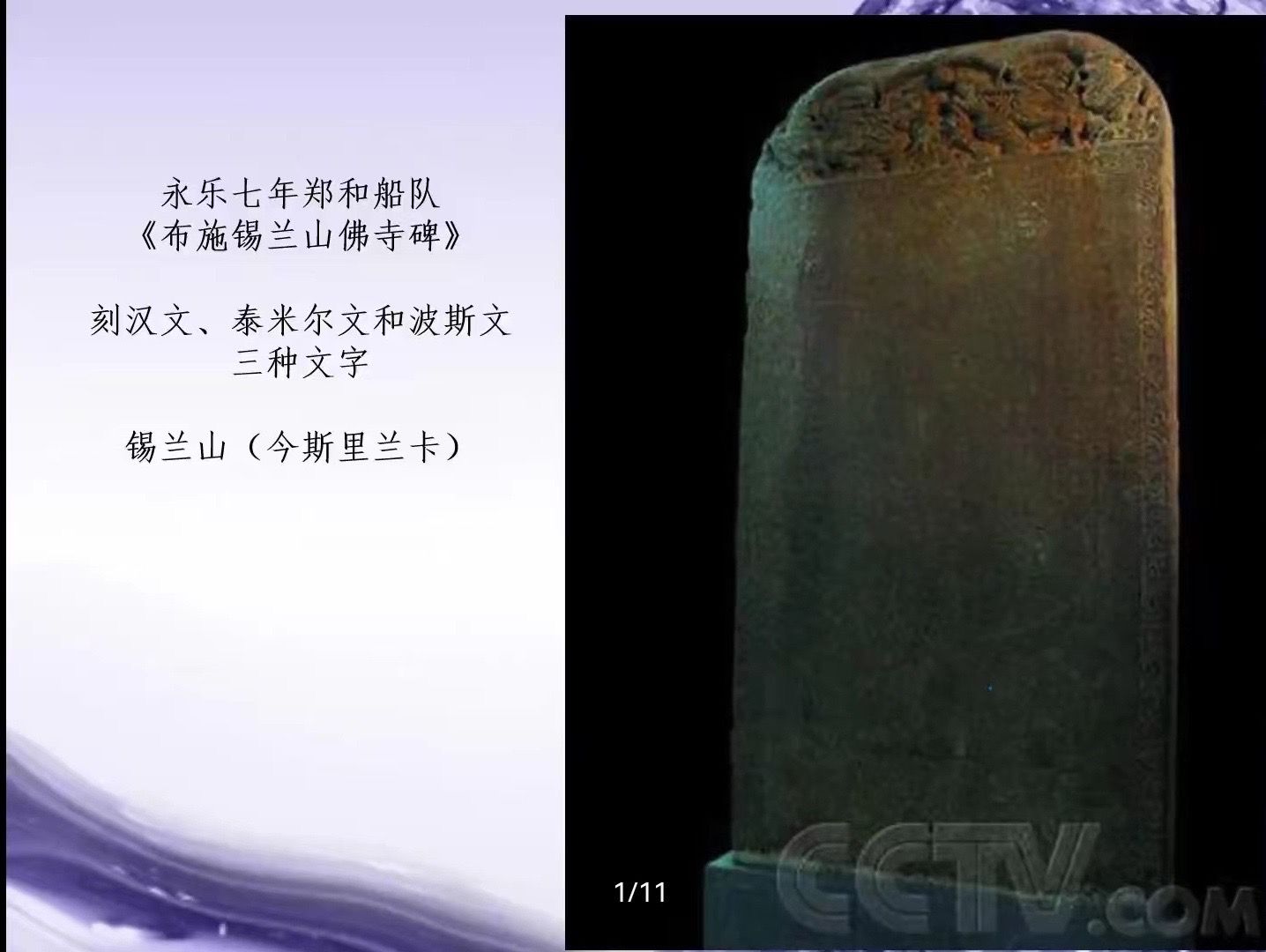

作为古代中国航海事业的巅峰,“郑和下西洋”留下的记载和传说几乎尽人皆知。然而历史的结论,常常因为史料的丰富而不断被更新、扩充甚至推翻,而研究者视角的打开与交叉,又会带来新的发现。中国社科院古代史研究所发起的“世界史视野中的明代中国”系列学术讲演,再次聚焦“航海史视野中的郑和下西洋”主题,就给听者带来了上述强烈冲击。

日前(5月9日)由中科院自然科学史研究所研究员陈晓珊主讲的第三讲,在航海技术的中西对比视野下,以生动翔实的案例和查证,系统展示了郑和下西洋的航海技术及其地位。从内史角度展开比较世界航海技术的交流与融合,外史视角分析明朝航海业巅峰与海禁背后的政治关系。在多领域学科交叉带来全景式的历史体验中,为何郑和之后中国航海有了统一的计量单位?为何明朝航海巅峰与衰落并存?给读者展示了更为丰富和雄辩的答案。

5月9日,对明代海洋事业颇有研究的陈晓珊做客中国社科院古代史研究所“向明论坛”第四期?

由此,开放和带来交流,交流带来融合和进步,在中国古代航海史上又得到了确切地例证。

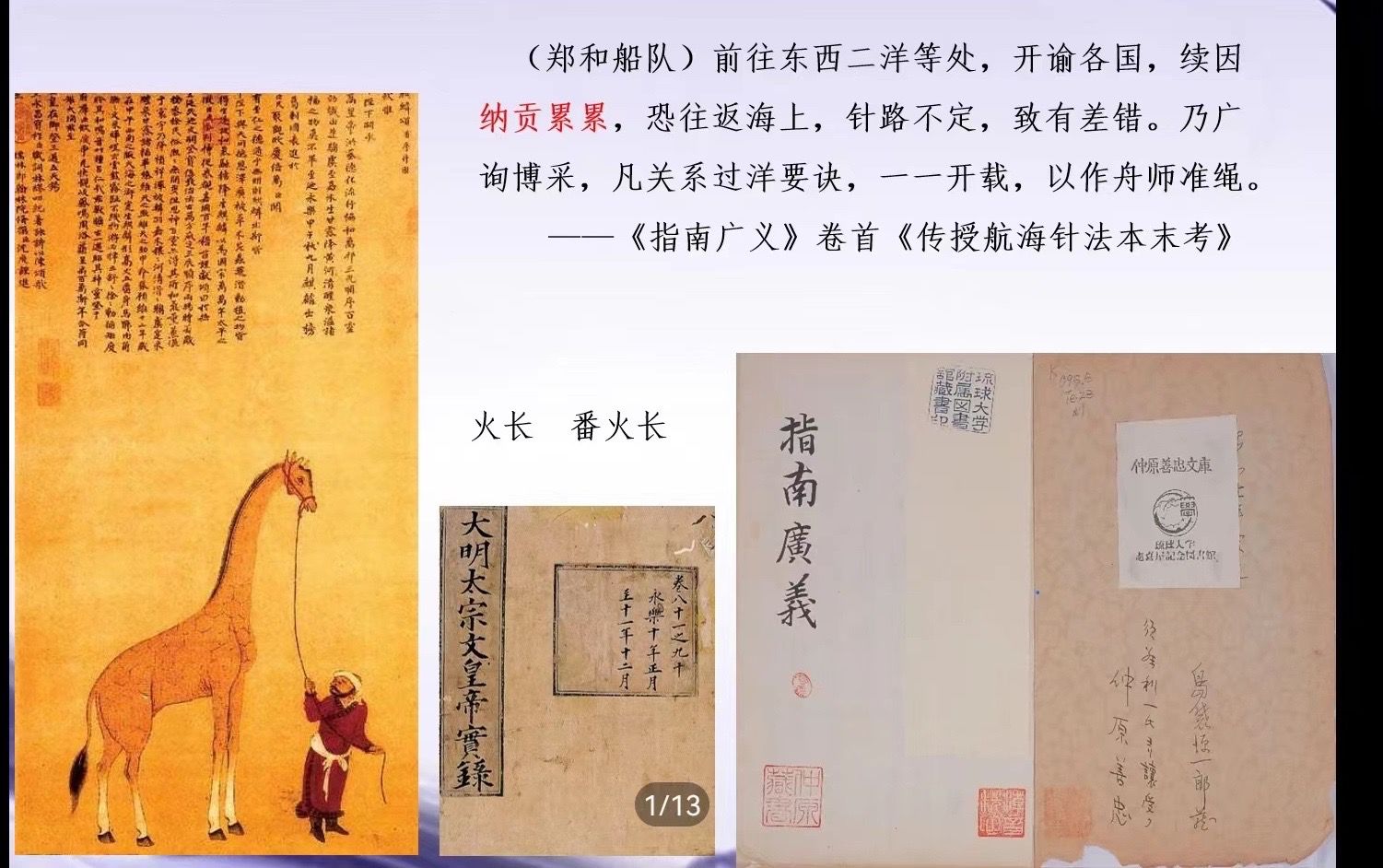

为何精确度突然上升,有两方面原因。陈晓珊认为,其一,与郑和船队承担的任务相关。官方海运又是皇室贡品,安全性要求非常高。中国近海又多岛礁,而“更”的单位则非常适合岛礁区航行时让船队精确机动避险。其二,与船员水手的交流有关。在《明太宗实录》一书中记录了郑和船队中有外国领航员(番火长)的存在。中外水手共同航行,技术上的沟通交流是必然的,这种“国际合作”使得国外的经验被中国化。除度量单位以外,如测深,天文导航等技术也在郑和下西洋后得到了标准化和统一。

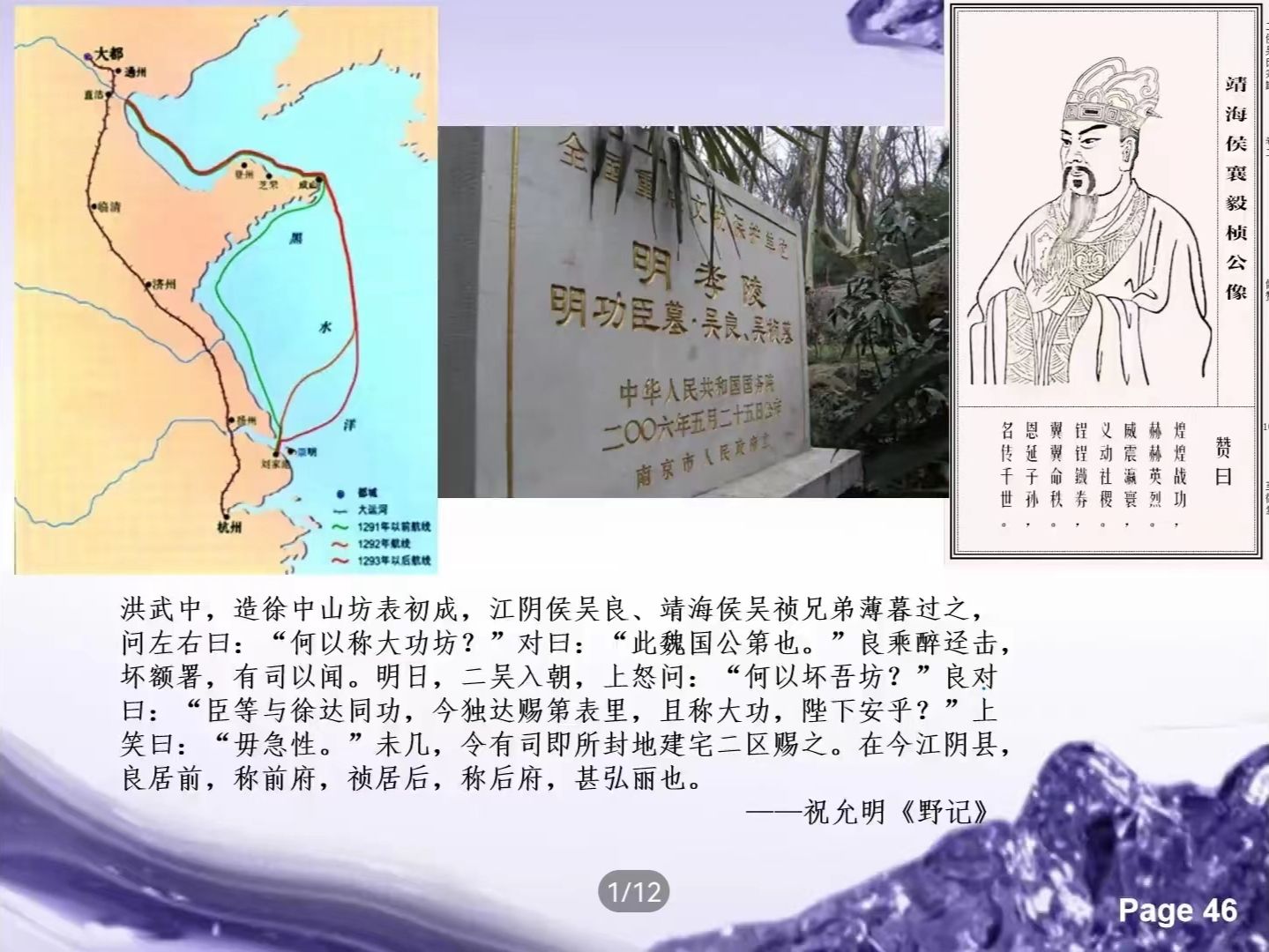

明朝航海从巅峰跌落原因是多方面的。除了政治方面的干预,与谈人、中国社科院古代史研究所副研究员李鸣飞从明之前的宋元两朝补充了民间等要素。

责任编辑:李念

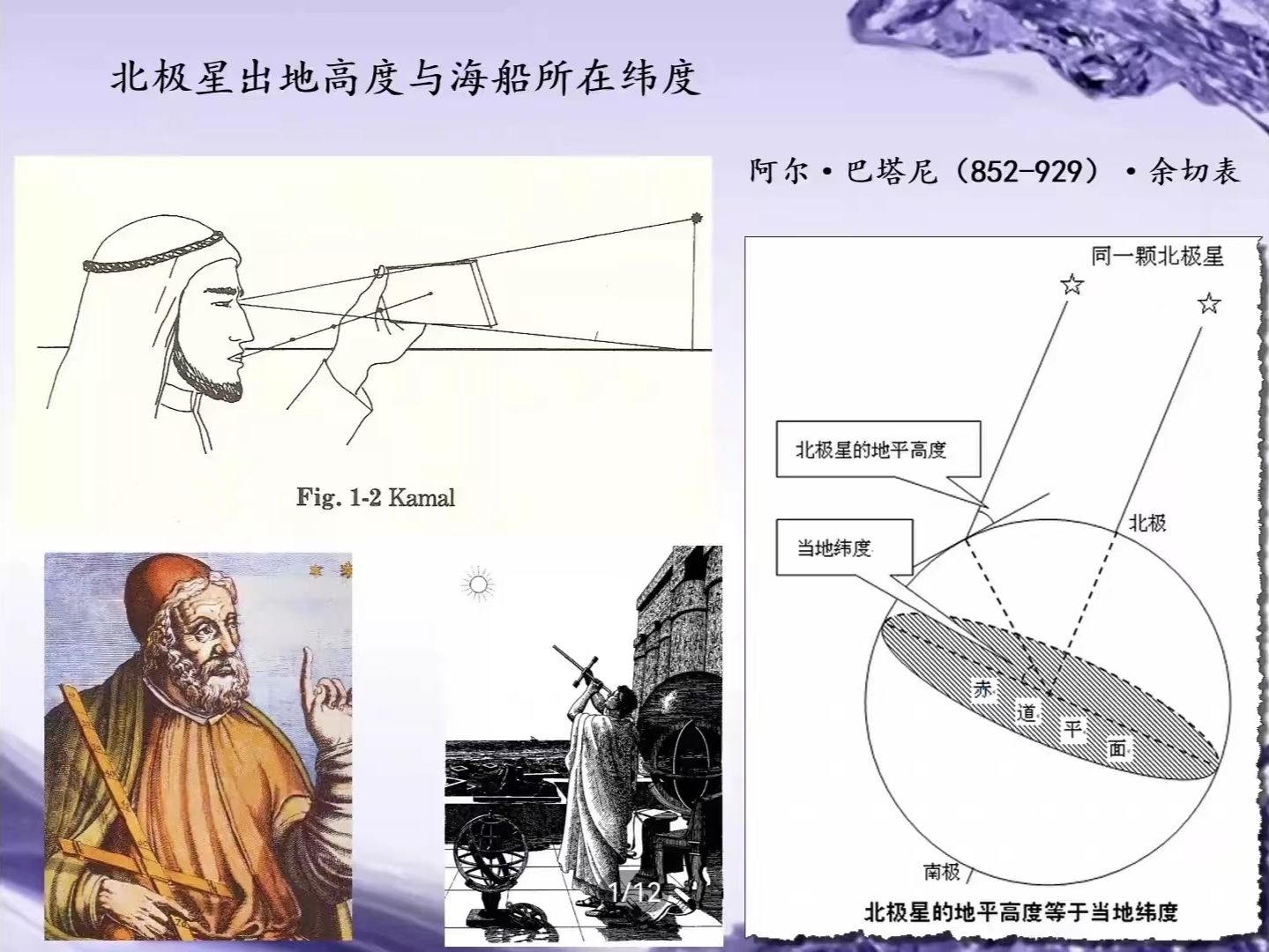

同样从印度洋传入的天文导航技术便是过洋牵星术。

?过洋牵星术所用的原理在世界范围内通用,即利用北极星做定位

下方的郑和航海图高20.3厘米,全长560厘米,可能完成于第六次下西洋后第七次下西洋前

为何因劳民伤财而叫停:内陆亲信担任水军军官

世界史视野中的明代主题,打开了中国朝代在空间维度的定位

从这个角度来看,郑和下西洋的价值不可估量。

?

?

古代中国对海上路程计量的方式十分粗疏,一日几百里或几千里的说法,基本来自个人经验的估算。由于天气海况的不同,误差更大。陈晓珊介绍,古代中国航海一般仅估算顺风状态下到某地需要的时间,早期以日夜计程。或从船头扔木片,用跟随木片跑到船尾的方法,以陆地上的奔跑速度来估算航行速度,从而计算所需的航行时间。

据历史记载,郑和船队人数规模达到2万余人,但其实在讲究宗法传承的明代,朱元璋时期动辄8、9万人的“洪武海运”为后来的海上行动奠定了基础。明朝建立后,需要从江南地区调集粮食到辽东,为保障安全,朱元璋调集前朝从江南运粮到元大都的水军部队,作为粮食海运北上的主力。

文章来源:《世界历史》 网址: http://www.sjlszzs.cn/zonghexinwen/2022/0519/1104.html

上一篇:美参议员:美国政府是世界历史上最大的虚假信

下一篇:中国式现代化的世界历史意义